相続トラブルの回避にも!親が元気なうちにする生前対策

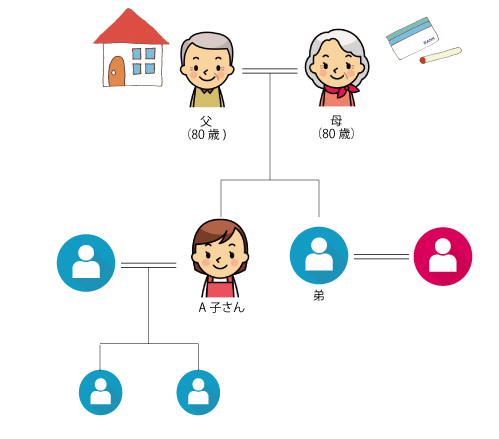

今回のご相談者は50代の女性A子さんとそのお母さん。

お父さんが先に死んだら相続トラブルになるのではないかと気を揉んでいるお母さんのために、今できる対策をしておきたいとご相談をいただきました。

ご家族の状況

A子さんのご両親はともにご健在。

お金はほとんどがお父さん名義で、これまではお母さんが通帳を預かり、すべての家計の管理をしていました。

しかし、お母さんももうすぐ80歳。最近では物忘れもあり、お金の出し入れが不安になってきているようです。

A子さんとお母さんの心配事

お母さんの一番の心配事は、離れて暮らす弟夫婦のこと。

家族のことには一切関わろうとしない息子とその嫁が、お父さんが死んだら財産を狙ってくるのではないかと気がきではないようです。

A子さんは、近くに住んでいることもあり、できる限り両親のお世話をしてあげたいと思っています。

しかし、お母さんが管理していたお父さんの通帳をA子さんが預かると、弟夫婦からあらぬ疑いをかけられるのではと心配していました。

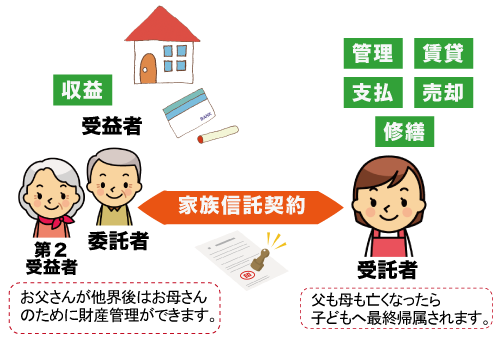

相続トラブルにしたくないA子さんとお父さんの「家族信託」

「生前、親の面倒を一切みなかった子どもが、遺産だけしっかりもらいに来る」というのは相続の現場でよくあるトラブルです。

親の介護や生活のサポートをしてきた子どもが、親のお金を使い込んだのではないか?などと疑われ、大変な思いをされることがよくあるのです。

そのような相続トラブルにならないよう、A子さんはお父さんと家族信託をすることにしました。

委託者(財産を托す人) :お父さん

受託者(財産を託される人) :A子さん

受益者(信託の利益を得る人):①お父さん ②お父さんが他界したらお母さん

信託財産(預ける財産) :①自宅 ②お父さん名義の3,000万円

信託の目的 :お父さんとお母さんの安心な老後の生活の実現

受託者の権限 :実家の管理、売却、売却代金の管理、お父さん・お母さんの生活・介護・医療費の支払い

信託終了時 :お父さんとお母さんが他界時。すべての財産を換金し、葬儀費用とその他経費を差し引いてA子さんと弟へ引き継ぐ

家族信託の結果とメリット

①お母さんが管理していた「お父さんお金」をA子さんが代わりに管理してあげることができる。

②お父さんが認知症になっても資産は凍結せず、A子さんがお父さんとお母さんのためにお金を出し入れしてあげることができる。

③お父さんが他界した後は、お母さんのためにお父さんが残した財産を使ってあげることができる。

④お父さんが他界後、お母さんが施設へ入居することになって実家が空き家になった場合、A子さんが実家を売却して介護費用に充てることができる。

⑤お父さんが他界した時、実家の名義をお母さん名義に変更する費用(相続登記)が節約できる。

⑥A子さんはお父さんの資産を預かっているだけなので、贈与税がかかることはない。

⑦お父さんから信託された財産と、A子さん個人の資産は分別して管理ができるため、お父さん、お母さん、弟夫婦からも安心して任せてもらえる。

⑧お父さんとお母さんが他界した後は、A子さんがすべての財産を換価し、経費を差し引いて兄弟で平等に分けることができるので、弟夫婦との話し合いで揉めたらどうしようというストレスがなくなる。

これによりA子さんは、お父さんが元気な間はお父さんのために、お父さんが他界したあとはお母さんのためにお父さんのお金を使うことができるようになりました。

お母さんも、お父さんが他界した時にお父さんの遺産がすべてお母さんのものになり、管理は娘のA子さんがしてくれると約束され、安心して過ごせるようになりました。

相続トラブルが気になったら、親が元気なうちに「家族信託」を検討しよう

家族信託は、親が生きている間の財産管理だけでなく、他界した後の財産管理を2段階で定めておくことができる画期的な制度です。

少子高齢化の日本において、子どもたち全員が平等にチカラを合わせて親のサポートをするということは難しくなっています。

親の介護の負担を担った子どもが、相続トラブルでさらに負担を強いられることのないよう、親が元気なうちに備えておくことが大切です。

相続でトラブルがおきる可能性がある、と心配をされているのであれば、元気なうちに家族信託を検討されることをオススメします。

【豆知識】相続法について

民法には、どなたかが亡くなった場合にその方が残した遺産が「誰に」「どのように」引き継がれるのかといった、基本ルールが定められています。

これをいわゆる「相続法」と呼んでいます。

私たちの暮らしと大きくかかわる相続法が、2018年7月に40年ぶりに改正されました。

前回相続法が改正されたのは1980年。

そこから日本の社会構造は大きく変化しました。

平均寿命は、男性80.98年、女性87.14年。夫が他界した時に、残された妻が80代という「老老相続」が増加していることから、残された高齢の妻の生活を守る必要性が高まっています。

また、65歳以上の人口が全人口の27.7%。4人に1人が高齢者という社会において、誰が介護の負担を担うのかという問題や、ライフスタイルや家族の形の変化、そこからくる相続トラブルなどの問題に対応するため、40年ぶりに相続法が改正されたのです。

今回の改正で、残された相続人を保護したり、トラブルを防ぐための様々な制度が創設されました。

しかし、新たに認められた制度を使うにも、家族の話し合いが必要です。

相続法では、親が他界した後、誰に何をどう分けるかということを遺言で決めていない場合は、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要と定められています。

改正相続法は、遺産分割協議がまとまらなかった場合に、

- ・残された高齢の妻をどう保護するのか?

- ・介護を頑張った人の労にどう報いるのか?

の落とし所を図ろうとするものであり、「改正相続法」があるから安泰ということではありません。

結局、相続人全員の話し合いがまとまらなければ、裁判を申立て、裁判所で分け方を決めてもらうということになるのです。

家族間でごたごたするストレス、そもそも話し合いができないかもしれない不安、家族の問題を裁判に持ち込まないといけない時間とお金の負担。

そんな大変さを考えると、やはり親が元気なうちに家族で話し合い、必要であれば生前対策をすることがオススメだということに代わりがないのです。

家族信託は、相続トラブルへの備えができる生前対策です。

早いうちにご検討されることをオススメします。

60分無料個別相談では、以下のことが解決できます。

- このまま何もしないとどうなるかのリスクがわかる

- 相続税がかかるかどうかがわかる

- 残された家族の相続トラブルを防ぐ対策がわかる

- 問題解決の為に我が家に必要な手続きがわかる

- 自分でできること、専門家に任せることがわかる

- 家族信託の費用はいくら掛かるのかわかる

- どのようなスケジュールで行うかわかる

- どこから解決するべきかわかる

- いつまでに始めるべきかわかる

- 解決後のイメージがわかる